heavy rotation — Nachruf auf einen großen Karlsruher

„You spin me right 'round, baby, right 'round,

like a record, baby, right 'round, 'round, 'round“

(Dead Or Alive, 1985)

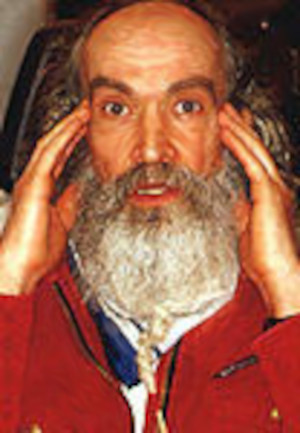

Woodstock in Karlsruhe: Jürgen Leppert

1938—2024

HEAVY ROTATION

Nur wenige Städte, auch ganz große, dürften eine Erscheinung wie diese zu ihren Attraktionen gezählt haben: Einen durch seinen Tanz auffälligen alten Mann, der nicht bei irgendwelchen biederen Ortsfesten zu abgehalfterten Schlagern groovt, sondern bei geschmackvollen Open-Air-Events, aber auch nächtens in Diskotheken und coolen Clubs allgegenwärtig war, durchaus auch bei gewählten und szenebeschlagenen Live-Konzerten. Ich weiß nicht, wie lange „Der Dreher“ (wie ihn manche nannten) dieses spektakuläre Tanzgebaren schon praktizierte, aber omnipräsent war er wirklich, als ich Anfang der 90er Jahre in diese Stadt kam. Manche scherzten sogar, vielleicht gebe es mehrere dieser tanzend rotierenden Derwische, denn auf allen Veranstaltungen gleichzeitig könne ja ein einziger gar nicht überall sein. Und fast überall, wo man selbst aufkreuzte, drehte sich „Der Kreisel“, wie ihn ein Bekannter von mir zu nennen pflegte, wirklich. Gab es also doch mehrere? Nein. „Der Derwisch“ hatte einfach ein gutes Händchen für die Auswahl des jeweils besten Abend-Events, sei dies ein Technoschuppen, der Jazz-Club oder ein Live-Konzert.

Wer ihn nur nach Frisur und Barttracht beurteilt haben sollte, könnte vermuten, er tauche – höchst klischeehaft – ausschließlich bei Zupfgeigenhansel-Konzerten auf oder sei Ehrenvorsitzender in einem Grateful-Dead-Fanklub. Doch der hippieeske Charakterkopf mit Zottelhaaren und Zottelbart saß auf einem Körper, der nicht in einen peruanischen Poncho und ausgelatschte Sandalen gekleidet war. Vielmehr rotierte der alte Mann in einem stilsicher einfarbigen und recht gut sitzenden, maßgeschneidert wirkenden Ganzkörper-Anzug, nicht unähnlich dem eines Malers. Oder Superhelden. Oder wie man ihn von so manch rivalisierendem Kegelbruder aus The Big Lebowski kennt. Dazu ein spezielles, nachgerade professionelles Schuhwerk, das einerseits den endlosen Pirouetten eines Derwischs standhält, also offenbar verschleißarm gearbeitet ist, andererseits die entstehende Reibung derart minimiert, daß die profillosen Sohlen überhaupt ein Dahingleiten in so hoher Drehfrequenz erlauben.

Die Augen hielt der betagte Tänzer oft geschlossen, wenn der Tanz in ewigliche ekstatische Permanenz überging; der eine Fußballen bildete naturgemäß das Rotationszentrum, der andere Fuß fungierte als Antrieb, ähnlich wie bei einem Tretroller. Die Körperhaltung wie ein Eiskunstläufer (ohne Schlittschuhe freilich) in der Pirouette, der Rumpf weder ganz aufrecht noch in der Hocke, sondern leicht gebeugt. Mir ist nicht bekannt, daß der Dreher jemals getaumelt oder gar das Gleichgewicht verloren hätte. Wer ihn – die Karlsruher Celebrity schlechthin – nicht ohnehin schon kannte, mußte sich wundern, wie lange dieser Kreisel seine endlose Rotation durchhalten konnte, eigentlich stundenlang, den ganzen Abend. Wenn er nicht noch dazu ein halbvolles Rotweinglas in der Hand hielt, das ebenfalls nie verschüttet wurde, pflegte er während der derwischhaften Darbietung noch rhythmisch in die Hände zu klatschen, aber niemals im Rhythmus der getanzten Musik, sondern irgendwie synkopisch. Später sollte mir erklärt werden, wie genau da Musikrhythmus und Drehfrequenz und Klatschintervalle zusammenhingen, tragende Interferenzen bildeten und ins Nirwana abhoben. Es schien ein ausgeklügeltes, lang erprobtes und perfektioniertes System zu sein, das da allabendlich zelebriert wurde.

Hin und wieder hielt er aber auch inne, die Rotation stoppte abrupt, um sogleich den Kopf in den Nacken zu werfen, die Arme hochzureißen und abermals euphorisch in die Hände zu klatschen, dazu laut jauchzend. Natürlich nur, um unverzüglich wieder die Rotation aufzunehmen ...

Viele auftretende Bands sind auf den originellen Tänzer aufmerksam geworden, der da meist in Bühnennähe seine endlosen Pirouetten drehte, und so manche war von der Darbietung dermaßen angetan, daß der Kreisel auf die Bühne gebeten wurde, um sich nun an der Seite der verblüfften wie amüsierten Musiker zu drehen und zu jubilieren. Ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Konzert ich das erlebt habe, glaube mich aber zu erinnern, daß es die Band Man Or Astro-Man war, die den eigentümlichen Kreisel in ihre quasi außerirdische Bühnenshow integriert hat, damals in den 90ern. Und weil die Band so begeistert war von dem spinning Derwisch, daß sie ihn beim Jammen extrem angefeuert haben (wie auch er sie), bin ich mir ziemlich sicher, daß es Man Or Astro-Man gewesen sein müssen. Ohnehin waren seinerzeit noch viele der besten Konzerte im Subway unter dem Ettlinger Tor, bevor es sich in Substage umbenennen und schließlich auch umziehen mußte. Frank und Fabienne von Manic Turtle Productions lockten damals einige der besten Bands der Welt nach Karlsruhe, um sie dort für akzeptable Preise zu präsentieren.

Doch selbst, wer den Kreisel nicht aus dem Karlsruher Nachtleben kannte, konnte das markante Wahrzeichen der Stadt sozusagen in der lichtdurchfluteten Sphäre des hellichten Tages erleben. Nämlich bei gutem Wetter, vor allem im Sommer im Schloßgarten. Hier sah man hin und wieder einen – nur von weitem greisenhaft wirkenden – Kobold Frisbee spielen, der zottelige Bart und die verbliebenen langen Haare wehten im Wind, der schmächtige und zunehmend runzlige Körper nur durch eine Art Lendenschurz bedeckt. Ich konnte mich beim kuriosen Anblick des sportlichen Senioren nicht des Eindrucks erwehren, genauso müsse ein frisbee-werfender Aboriginal aussehen, als Comicfigur womöglich. Bumerang und Frisbee sind ja auch unerbittlich rotierende Utensilien.

Mitte August nun wurde publik, daß Jürgen Leppert im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Die Nachricht erreichte mich mitten in der Sommerfrische im Ausland. Wie ein Lauffeuer verbreitete sie sich, und tausende, abertausende, die Jürgen nur von seinen einzigartigen Auftritten als rotierender Tänzer oder greisen Frisbeespieler gekannt haben, dürften nun zum erstenmal seinen Namen gelesen haben; dies schrieben auch lokale Zeitungen und online-Magazine. Eines steht fest: Ohne Jürgen Leppert wird Karlsruhe eine andere Stadt sein.

Unvergeßlich ist mir das Kennenlernen von Jürgen. Unser kleiner Radiosender war erst wenige Wochen oder Monate auf Sendung, wir schreiben das Jahr 1995. Als ich nach der Sendung, damals noch live, wie gewohnt das Studio im Keller verlasse, die Tür ins Schloß fällt und ich durch den Steingarten die kleine Treppe zum Hof heraufsteige, steht da dieser ergraute Mann und fragt neugierig, „Bist du der Radiotrinker?“ Ich, sicher bisher noch nie mit meinem Pseudonym angesprochen, bejahe freudig grinsend. Der Kreisel hält in jeder Hand eine Bierflasche: „Ein Bier für den Radiotrinker und ein Bier für mich“ sagt er, und Sekunden später prosten wir uns zu. „Jürgen“, stellt er sich vor, und natürlich weiß er, daß jeder ihn irgendwie schon kennt, wie ein Maskottchen der Stadt. Er erzählt, wie sehr er unseren Sender liebt und zählt eine ganze Reihe von Sendungen auf, die größtenteils auch mir gefallen. Klein von Wuchs und schlank, aber trotz des etwas klischeehaft hippieesken Erscheinungsbilds merke ich sofort, er ist weder Esoteriker noch sonstwie krude, in keinster Weise verstrahlt, vielmehr ist seine Konversation geistreich und wortgewandt. Ein gerüttelt Maß linker Gesinnung ist für den freakigen Senior ganz selbstverständlich, zumal Baden-Württemberg und insbesondere Karlsruhe zu dieser Zeit noch in tiefschwarzem CDU-Biedermeier feststecken. Wir kommen ins Gespräch über Kultur und Politik, über die Stadt, über Musik und Tanz natürlich. „Du bist aber echt überall gleichzeitig, oder?“, werde ich ihn irgendwann gefragt haben. „Nee, ich gehe nämlich nur zu den interessanten Veranstaltungen“, wird er schmunzelnd entgegnet haben. Ein entwaffnendes herzliches Lächeln, ja Lachen ist sein Markenzeichen, aber niemals albern oder clownesk; eine gewinnende Freundlichkeit, die sich dennoch auch empören konnte.

Wann immer man sich über den Weg lief – oder vielmehr fuhr, er hatte irgendwann ein maßgeschneidert wirkendes Designer-Klapprad, mit dem er durch die Innenstadt gurkte –, grüßte er herzlich. Oft kam es zum Smalltalk und meistens lobte er, vehement kopfschüttelnd, meine Sendung über den grünen Klee, das war mir fast schon peinlich, denn ich kannte die Litanei ja schon zur Genüge. Den einen meiner Sendungs-Slogans: „Schlechte Moderation, gute Musik“ monierte er, lachte, und wollte mir weismachen: „Nein, genau andersrum!“ Ich betonte, daß ich doch immer nur so unoriginell die Musiktitel und Bands ansage sowie Plattenlabel und Erscheinungsjahr des Tonträgers aufsage, weitere und interessantere Aspekte fielen mir doch nur sehr sporadisch ein. „Schlechte Moderation, gute Musik“ sollte auch nicht mit falscher Bescheidenheit kokettieren, sondern vielmehr klarstellen, daß der Fokus von Hörsturz eindeutig auf der Qualität der Musik liegt und die Ansagen nur Beiwerk darstellen. Um das zu untermauern, zählte ich ihm eine Handvoll Sendungen mit geschliffenerer, professionellerer, geistreicherer Moderation auf. Doch er bestand darauf, Sendung xy habe noch bessere Musik als ich und ich dafür die bessere Moderation ... Unfug, genau andersrum verhält sich das.

Ein anderes Lieblingsthema von Jürgen waren, das berichten ja auch viele andere, seine Ansichten über Rauchen und Kiffen. Tabakrauchen sei des Teufels, sowas von schädlich und ungesund, vielmehr müsse man den Hanfgenuß vom Kollateralschaden des Nikotins befreien. Manche haben ihn in diesen Aspekten als regelrechten Missionar in Erinnerung, so penetrant konnten Meinungsverschiedenheiten über „dieses Gift“ im Zwigespräch werden.

Machenschaften irgendwelcher Fieslinge waren ebenfalls gerne gewälzte Themen: Jürgen Lepperts eigentümliche Erfindung, der auf breite Kunststoffröhren montierte Lautsprecher ohne störende Eigenresonanz, die sei ihm von irgendeinem geschäftstüchtigen Kleinkapitalisten kurz vor der eigenen Patentierung geklaut worden, da war er noch Jahrzehnte später stinksauer. Oder die intrigante, vielleicht auch nur kaltherzige Bürokratie von Stadtverwaltung und Wohngenossenschaft, die ihm übel zugesetzt und böse mitgespielt hätten. Seine Werkstatt und/oder Wohnung hätten sie ihm genommen ... All das machte ihn zum gemäßigten Querulanten, nicht aber zum Wutbürger, der halluzinierend und verschwörungsraunend nach rechts abdriftet, Jürgen hatte stets ein festes politisches Koordinatensystem, das seinem hedonistischen Intellekt vollauf entsprach. Er bewahrte sich seine Integrität. Nicht verbitterte er, sondern blieb im zwischenmenschlichen Gespräch stets geschmeidig, wendig, geistreich. Religion und Konservatismus waren ihm ein Graus, seine Jugend hatte er in den spießigen fünfziger Jahren verleben müssen, seine Kindheit ja noch im Faschismus. Bei Kriegsende war er sechs Jahre alt.

Als wir, im intergenerationellen Dialog quasi, darauf kamen, daß sich meine Lebensdaten sage und schreibe zwei Tage mit denen von Jimi Hendrix überschneiden, versicherte er mir, neuere Erkenntnisse hätten ergeben, daß Hendrix wohl drauf und dran gewesen sei, sich in jenen Jahren um 1970 noch wesentlich stärker zu politisieren und seinen Weltruhm in die Waagschalen der linksradikalen Black Panther Party zu werfen. Daraufhin hätten die US-Geheimdienste, ähnlich wie bei den Weathermen oder später bei John Lennon, erfolgreich intrigiert; Hendrix sei wie gewünscht zum Drogenwrack mutiert, um ihn politisch zu neutralisieren.

Es war genau die Zeit, in der es nicht nur – wie immer schon – klug war, links zu sein, sondern auch angesagt, schick und cool. Staat, Familie, Arbeitswelt sahen Handlungsbedarf, und mithilfe ausgeklügelter Counterintelligence-Intrigen gelang es schließlich ja auch, die Revolte zu zerschlagen, die breite Bewegung einzuschüchtern und entscheidend zu schwächen. Und aus genau dieser Zeit, als die Kinder der Nazigeneration aufzuwachen und aufzubegehren begannen, genau diese Zeit muß die Schlüsselphase im Leben von Jürgen Leppert gewesen sein; er bezeichnete sich einmal kurz und knapp als „Ur-68er“.

Als solcher hatte er, der aus dem Karlsruher Nachtleben nicht wegzudenken war, auch kein Verständnis für Leute, die ihm die Tanzfläche streitig machen wollten. Ja, streitbar, das war er. Nicht angriffslustig, aber auch nicht auf den Mund gefallen, wenn andere im Klub den Konflikt suchten, provozierten, sich über ihn lustig machen wollten oder ihn – bewußt oder auch nur versehentlich – beim Tanz anrempelten. Da konnte er richtig aufbrausen und das war auf einmal gar nicht mehr komisch. Je bulliger, kurzhaariger und schneidiger (sprich: vom Erscheinungsbild faschistoider) sein Gegenüber, desto streitlustiger wurde Jürgen, fast schon die Handgreiflichkeit suchend – trotz seiner nicht eben furchterregenden Körpergestalt. Arrogante Diskoprinzen migrantischer Herkunft waren ihm dabei nicht sympathischer als stromlinienförmige stolze Deutsche. Hin und wieder muß er von besoffenen Disko-Prolls wohl auch auf die Nase bekommen haben. Manche Diskotheken haben ihm sicher Rückendeckung gegeben, andere nicht, vor allem die einschlägigen Snob-Schuppen der Afterwork-Schickeria mit ihren neoliberalen Konformisten und Karrieristen. Was wiederum an Hippies abzulehnen ist, dumpfer Konformismus eben nur in seiner Alternativvariante, symbolisierte Jürgen allerdings nicht. Er war und blieb ein Solitär, ein starker Einzelgänger allem Anschein nach.

Und dann kam natürlich, was kommen mußte: Jürgen lud mich auf einen Besuch in seinen Laden ein, ganz unverbindlich. Das Geschäft, die „HiFi-Lautsprecher-Manufaktur“, befindet sich in der Innenstadt, keine hundert Meter Luftlinie von unseren Sendestudios entfernt. Natürlich befürchtete ich, daß hier nun etwas unangenehmes an der Schnittstelle von Freundschaft und Verkaufsgespräch stattfinden könnte, doch selten lag ich so falsch mit einer Befürchtung. Zu keinem Zeitpunkt hatte ich den Eindruck, er wolle mir etwas aufschwatzen. Stattdessen bekam ich die Gelegenheit, wirklich ganz unverbindlich die Vorzüge seiner Lautsprechersysteme vorgeführt zu bekommen. Und das ging so: Inmitten des Geschäfts sind – meiner Erinnerung nach – 2 bis 3 Meter Schienen ausgelegt, auf denen ein Auto- oder Kinosessel ruht. Man begibt sich also in die Hocke, als wenn man in einen tiefergelegten Sportwagen einsteigt, und läßt sich auf dem Hörsessel (der kein Ohrensessel ist) nieder. „Die Augen bitte schließen. Du brauchst volle Konzentration.“ Sodann legt Diplom-Ingenieur Jürgen Leppert eine Musik meiner Wahl (aus seiner schmalen Präsenz-Auswahl) auf und demonstriert, wie sich der auditive, ja audiophile Genuß einstellt, abhängig davon, wie weit er den Kinosessel kaum merklich den Lautsprechern entgegen schiebt oder wieder davon entfernt. So ähnlich müssen sich Bobfahrer in Zeitlupe oder Tiefschlaf fühlen. Ein nennenswerter Unterschied zwischen Nahfeld- und Fernfeld-Akustik der zylindrischen Boxen ist mir nicht in Erinnerung, jedoch existiert er zweifellos. „Nächstesmal bring mal deine Lieblingsmusik mit, vielleicht willst du die ja mal auf guten Boxen hören!“ Was für ein eigentümliches Soundsystem!

An sein Geschäft, das wohl auch als Werkstatt fungierte, schloß sich im hinteren Bereich seine kleine Junggesellenwohnung an. Nicht erst in den letzten zehn Jahren, hier aber verstärkt wurde Jürgen immer mal wieder Medienpräsenz zuteil, woraufhin er die großkopierten Zeitungsartikel wie Poster als Trophäen in sein Schaufenster hing, wohl auch um seinem Laden noch den nötigen Celebrity-Fame zu verleihen.

Vielleicht war es im August 1999, als unser Idol und ferner Kollege John Peel seinen 60sten Geburtstag feierte und ich eine zweistündige Sondersendung zu seinen Ehren konzipiert hatte, als ich mit Jürgen auch auf ihn zu sprechen kam. Natürlich war ihm der Name Peel geläufig, schließlich lieferte die britische Radio-DJ-Legende allmonatlich eine Sendung exklusiv für die deutschsprachigen Freien Radios ab (nicht als Download, sondern als postalisch versandte Dat-Kassette), die auch wir stolz wie Bolle ausstrahlten. Ich erzählte Jürgen, daß der ungefähr genauso alt ist wie er, obwohl er sich doch so agil und fast schon jugendlich anhörte. Jedenfalls hatte Jürgen auf einmal die Idee: „Komm, wir nehmen ein Video für ihn zum Geburtstag auf; du wählst tolle Musik aus, kennst ja seinen Geschmack, und ich mach dazu eine Dreh-Performance! Das wärs doch!“ Wir haben den Plan nicht weiter verfolgt, damals war mir das irgendwie peinlich, vielleicht weil ich befürchtete, Peel, der ja stets am Puls der Zeit war und die jeweils allerneuesten verschrobenen Indie-Sachen entdecken wollte, hätte einen rotierenden betagten Hippie möglicherweise belächelt. Von der ästhetischen Stimmigkeit einer Drehperformance zur Musik von The Fall war ich also nicht restlos überzeugt, vielmehr befürchtete ich, das ganze könnte leicht lächerlich geraten. Selbiges gilt für „Teenage kicks“, bekanntermaßen John Peels Lieblingslied.

Bekanntlich begann dieses fragwürdige 21. Jahrhundert so richtig erst mit dem entsetzlichen Angriff auf Manhattan, dem schwersten Terroranschlag aller Zeiten. Der Massenmord von nine-eleven galt dem World Trade Center, schließlich wurden 3000 Menschen getötet, unzählige davon zu Staub zermahlen, als die Wolkenkratzer nach wenigen Stunden einstürzten. Und während man hier vereinzelt Wahnsinnige traf, die angesichts der faschistischen Tat schmunzelten, nun habe es auch endlich mal „die Amis“ getroffen, wies mich Jürgen auf eine Kolumne in der linken Zeitschrift konkret hin. „Hast du gelesen, was Gremliza geschrieben hat? Lies das unbedingt.“ Weil ich schon vorsensibilisiert war angesichts besagter pseudo-linker Zyniker, fragte ich ihn, was denn der konkret-Herausgeber getextet habe; ich wollte nicht noch mehr irregeleitete Gewaltverherrlichung und Islamverharmlosung an mich heranlassen, ich ging in diesen Wochen eh schon auf dem Zahnfleisch. Wahrscheinlich hat Jürgen mir den Artikel dann fotokopiert zukommen lassen. Gremliza, intelligenter wenn auch onkeliger Linker, der sich ein bißchen zu gerne reden hört (bzw. schreiben liest), rechnete – soweit ich mich erinnern kann – den USA ihre jahrzehntelange Kumpanei mit dem Islamismus vor; während des Kalten Krieges, also bis in die 80er Jahre, habe der Westen mit den schäbigsten Reaktionären paktiert, um den bösen Kommunismus in der Welt niederzuringen. Und nun hätten die USA also die Quittung für das Päppeln und Pampern der rabiaten Gotteskrieger erhalten, sowas komme von sowas. Hätten die US-Weltpolizisten doch nur bitte Gremlizas Zeitschrift gelesen und seine Warnungen erhört, dann wäre das alles nicht passiert, so erinnere ich Stoßrichtung und Tonfall der wie so oft etwas besserwisserischen Gremliza-Einlassung. Sachlich-fachlich alles korrekt, doch schien mir die Stellungnahme wiederum nicht frei von Häme, zumindest so kurz nach dem furchtbaren Massenmord. Das sagte ich auch Jürgen, und ich hatte den Eindruck, er verstand, was ich meine. Jedenfalls war er als alter Linker und eben nicht nur Gefühls- oder Bauchlinker jeder Sympathie mit Islamfaschisten unverdächtig.

Jürgen liebte unseren Sender von Anbeginn an, freute sich sicher auch, uns um die Straßenecke quasi in Sichtweite vor der Tür zu haben. Man muß bedenken, daß es in den ersten Jahren von Querfunk noch kein Internet für Otto Normalverbraucherin gab, und somit wir in vielerlei Hinsicht die allererste Adresse für abgefahrene Musik waren, die weder im öffentlichen noch im kommerziellen Radio zu hören war und auch im pseudo-alternativen Musikfernsehen nicht wirklich. Wahrscheinlich sah er, der subkulturelle Altfreak, in uns Brüder und Schwestern im Geiste – und das zurecht.

Ungefähr zehn Jahre später, Querfunk feierte so manchen Geburtstag im Klub Erdbeermund, sah man Jürgen sogar zu spätester Stunde – der Tanzboden hatte sich schon fast geleert – einmal mit unserem damals noch neuen Maskottchen, einem ausgewachsenen Stoff-Känguru, tanzen. Ein unvergeßlicher Anblick, ein Moment, von dem aber leider keine fotografischen Zeugnisse existieren, das notorische Smartfon war wohl noch nicht erfunden. Ob das Känguru auch am Rotwein genippt hat, ist nicht überliefert.

Die Lobhudelei auf meine Show nahm kein Ende, wann immer ich Jürgen begegnete. Einmal hat er sich sogar dazu verstiegen, in einem lokalen Veranstaltungsperiodikum, das ihn portraitierte, auf die Frage nach „markanten Karlsruher Persönlichkeiten“ ausgerechnet meine Wenigkeit zu nennen, offenbar in Hochachtung der Tatsache, daß ich nun seit vielen Jahren „jeden Freitag“ diese kurzweilige Sendung aus dem Hut zaubern würde. Ich sprach ihn zeitnah darauf an, daß es eigentlich zu viel der Ehre sei – und verkehrte Welt –, wenn wohlgemerkt er mich als „markanten Karlsruher“ ehrt; umgekehrt wäre ein Schuh daraus geworden. Außerdem habe ich noch nie freitags gesendet, sondern immer schon samstags. Das war ihm dann furchtbar peinlich, er jaulte auf, und offenbar ist der faux-pas in dem archivierten Artikel mittlerweile getilgt.

Vor fast zehn Jahren, 2015, muß er meine Sondersendung Hörsturz #1000 gehört haben, die spielte im Jahr 1965 und handelte vom Urknall der rebellischen Subkultur, von wildem Teenbeat, von „Satisfaction“. Er bekniete mich, die müsse er sich unbedingt nochmal anhören. Nichts hätte ich lieber vernommen, schließlich hatte er diese so spannungsgeladene wie ergebnisoffene Zeit des Aufbruchs selbst erlebt, genau 50 Jahre war das nun her. Ich versprach ihm, das Ding auf Tonträger zu bannen und ihm sehr gerne zu kredenzen. Zu meiner Schande liegt das kleine Geschenk noch immer in meiner Küche herum.

Optisch hat sich der auffällige Individualist in den vergangenen 30 Jahren kaum verändert, so zumindest ein weit verbreiteter Eindruck. Wir alle sind jedenfalls viel mehr gealtert in derselben Zeitspanne. Vielleicht sah Jürgen aber mit Mitte 50 auch schon aus wie heute 75-jährige? Körperliche Bewegung hält jung, so sagt man. Aber vielleicht hat sich Jürgen auch in den 90ern, als er noch keine 60 Jahre zählte, schon etwas greisenhaft gestylt.

Letztes oder vorletztes Jahr, mein Vater hatte ein paar Herzinfarkte erlitten, zollte ich Jürgen meinen Respekt für seine scheinbar so stabile Gesundheit, schließlich radelte er, der ja noch ein Jahr älter war, putzmunter in der Stadt herum, während mein Vater mittlerweile bettlägerig war. Was sein Trick sei, so vital und agil zu bleiben? Vitaminpräparate seien sein Geheimnis, vertraute er mir an, die solle ich meinem Vater mal verabreichen.

Drei alte Herren – John Peel, Jürgen Leppert und mein Vater – alle sind sie innerhalb eines Jahres geboren, und nun mußten die beiden innerhalb eines Jahres abtreten, während Peel ja schon vor zwanzig Jahren verstorben ist. Genauer: Während mein Vater zwei Monate nach (und John Peel sogar nur zwei Tage vor) Beginn des Zweiten Weltkriegs geboren ist, ist Jürgen neun Monate vor dieser Zäsur auf die Welt gekommen. Soviel zu sinnloser Zahlenmystik, schließlich bin ich bekennender Nerd.

Zuletzt hat er mich stetig daran erinnert, er habe da noch einen Stapel linker Zeitschriften zuhause liegen, die würde er gerne mir vermachen statt sie wegzuschmeißen; die könne ich gerne mal abholen, wenn mir danach sei. Wir sollten eh mal wieder eine Rotwein-Session in seinem Lautsprecherparadies abhalten. Ich habe ihn stets vertröstet, „in ein paar Wochen schaff ich das vielleicht“, aber nun ist klar, ich habe es nicht mehr geschafft. „Spätestens in den Ferien hab ich viel Zeit“ ... Nun ja, jetzt waren Ferien, und in den Ferien erreichte mich die traurige Nachricht.

Wie er wohl seit 2020 die Zeit der Lockdowns überstanden hat? Meines Wissens hat er sich nicht mit den besorgten Wutbürgern gemein gemacht, die irgendwann als „Querdenker“ zu kokettierten begannen. Ich weiß nicht, wo zuletzt und wie oft er sich noch gedreht hat, bin ja selbst nicht so umtriebig wie ich manchmal gern wäre. Oft fuhr ich am Schaufenster seines Ladens vorbei und dachte dann immer an Jürgen. Mitte August 2024 ist er nun gestorben. Er wurde 85 Jahre alt.